補聴器は3つの種類が主流

出典:www.phonak.jp

補聴器は、おもに3つの種類に分けることができます。それぞれの一香の違いはその形状です。基本的には、耳穴型、耳かけ型、ポケット型の3つに分かれています。

基本的に、ポケット型、耳かけ型、耳あな型の順にサイズが小さくなりますが、最近は耳かけ型でも非常に小さなものも出てきて、必ずしもこの順番どおりでない場合もあります。やはり小さなものほど目立ちにくくはなります。

もう1つの違いは、音を拾うマイクロホン(マイク)の立置の違いです。耳あな型ではマイクは耳の中にありますので方向感など、耳本来の働きを利用でき、自然な音が人ってきます。

一方、耳かけ型補聴器はマイクは耳の上にありますので、わずかに異なった音が補聴器に人ります。

一般的なポケット型ではマイクは胸に置いた補聴器で音を拾いますので、耳とはずいぶん違った音がマイクに人ります。とくに低音域の音が強いポケット型の中には、耳にはめるイヤホンにマイクがついたものもあり、耳の近くの音を拾うこともできます。

ただし、マイクの位置が耳から遠くなるとよい点もあります。ハウリングというピーピー音が起きにくくなることです。

ハウリングは補聴器で大きくした音をまた拾ってしまうことで起きますが、これはマイクが耳から遠いほど起きにくくなります。ですからハウリングは、ポケット型耳かけ型、耳あな型の順に起きにくくなります。

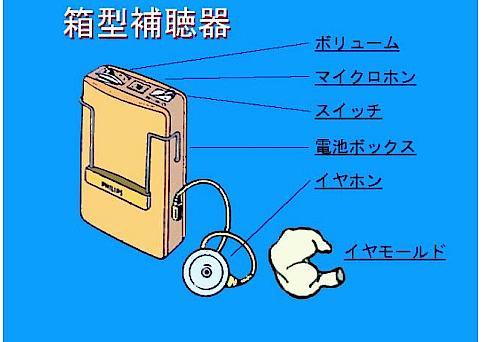

補聴器の種類①ポケット型(箱型)

出典:www.osaka-c.ed.jp/ikuno-r

ポケット型(箱型)は昔からあるもので、本体を胸のポケットに入れたり、袋に入れて首にぶらさげて使用する種類です。

本体とイヤホンはコードでつながっています。箱型は無理に器械を小さくまとめないので、高性能で比較的安価です。ボタンやダイヤルの操作も楽で、高齢者に使いやすいものが多いです。

ポケット型補聴器は、他のタイブに比べ大きいとコードがあることから、身体を大きく動かす活動をする場合は不向きです。ただし、自分でボリュームなどの調整を確かめられることや、マイクをに近づけることにより、騒音があるところでも比較的聞きとりやすいなどの利点があります。

不快な音もおきにくいという大きな利得を得られ、本体のマイクの部分を相手の口の前にもっていければ、騒音の中でも会話を明瞭にきくことができます。

このように箱型補聴器は広範囲の難聴に対応できますが、欠点としては、コードが服にあたって衣ずれの雑音が入ったりすること、器械の本体も大きいので装用が目立ち、活動家向きでないことなどです。

ポケット型が最も大きな音が出ます。次いで耳かけ型となります。耳かけ型でも十分に大きな音を出すことができます。耳あな型は重度難聴の場合、ハウリングが起きやすいので装用が困難なことがあります。

価格重視ならポケット型補聴器

ポケット型補聴器が最も低価格です。耳かけ型でも比較的低価格のものもあります。耳あな型は通常、オーダーメイドで型を採って作られますので価格は最も高くなります。

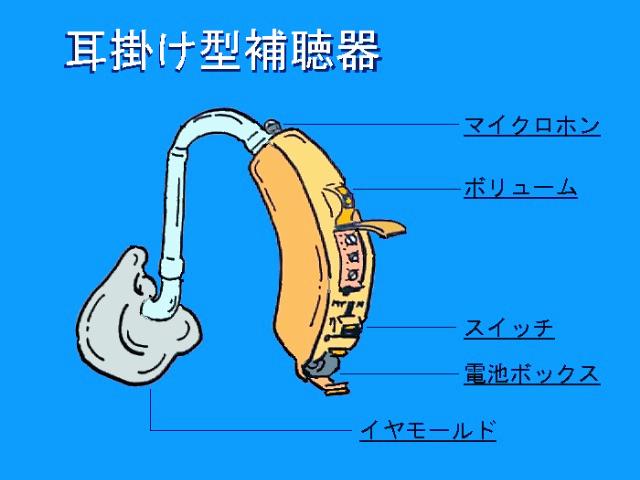

補聴器の種類②耳かけ型(BTE型)

出典:www.osaka-c.ed.jp/ikuno-r

耳かけ形補聴器は、耳介の後ろにメガネのつるのようにかけて使うタイプの型で、軽く、小さく、コードがないので活動しやすいのが特徴です。ポケッ卜形に比べ目立たないという特徴があります。

マイクが耳の位置にあるので、より自然です。操作ボタンなどは箱型にくらべて小さくなりますが、高齢者でも問題は少なく、現在最もポピュラーな補聴器です。

欠点として、短髪の人では目立ち、汗で故障しやすく、めがねが邪魔になり、不快な音がおきやすく、値段がやや高い、などがあります。これらの欠点のうち、補聴器のイヤホンからピーと不快な音が出るハウリングの問題は、イヤホンを各自の外耳の型に合わせてはめ込むイヤモールドにより、かなり防止できます。

機能重視なら耳かけ型補聴器

耳かけ型は耳あな型に比べてサイズが大きいため、いろいろな機能を付けることができます。

補聴器の種類③耳穴型

出典:www.phonak.jp/

耳穴型補聴器はイヤホンと本体を一体としたものを外耳にはめこんでしまうものです。人目につきにくいので人気があり、難聴が軽い人向きです。

大きい順からITE(フルサイズ)、ITC(カナル)、CICという耳穴型の補聴器があります。

最も目立ちにくく、またマイクロホンが鼓膜に近いためにより自然な聞こえが期待できるなどの長所があります。ただし、小型のために電池の交換や橾作には困難な方もいます。

他の欠点としては、耳だれがあると故障する(耳だれがある場合は耳かけ型か箱型を使用する)、汗に弱い、小型化してあるので、機能のいくつかは省略してある、値段が高い。ハウリングがおきやすい等があります。

とくに装着の前にスイッチを入れたり切ったりすることになるので、着脱時にハウリングがおきてしまい、周囲の人に迷惑がかかる場合もあります。ハウリングを防ぐため、外耳の型をとって、この中にすべての器械をはめこんでしまう「カスタム」というタイプもあります。これをオーダーメイドの補聴器として売り出しているますが、実は内部の部品は既製のものをそのまま使うのであって、外わくの耳型のみがオーダーメイドです。

最近は完全外耳道型(CIC型)といって外耳道の奥深く挿入し、イヤホンが鼓膜に近接するような小さな種類もあります。電話をかけるときにハウリングがおきにくく、風きり音(自転車やオープンカーに乗るときにおこる)が少ないという利点がありますが、外耳道に炎症をおこすなどして耳が痛くなることがあります。

目立たないこと重視なら耳穴型補聴器

耳穴型でもCICと呼ばれる耳穴に入るタイプが特に目立ちません。ただ、耳かけ型補聴器でもチューブの細いタイプのものなら、女性の場合(髪の毛に隠れて)むしろ目立たないかもしれません。

その他の補聴器の種類

骨導型補聴器

骨導というのは音ではなく振動を直接頭蓋骨に与えることをいいます。

外耳や中耳の異常があっても、骨導型なら内耳のリンパ液に振動を与えることができます。そのことで音を聞こうというものです。

骨導補聴器の場合は、耳にかけるところに振動端子があり、頭蓋骨を圧迫して振動を伝えます。ヘアハンドを使用するタイプもあります。いずれも耳をふさがないので、開放感があることが長所です。

短所は高度の難聴には対応できないことと、メガネ型ですとデザインが限られること、ヘアバンド型ですと目立ちやすいことです。それに頭を圧迫することも気になるかもしれません。

骨導補聴器の最も適した難聴は、伝音難聴や軽度の混合性性難聴です。

めがね型補聴器

めがねのフレームに補聴器を組み込んであるので目立たないです。このめがね型は骨導型補聴器に使われることが多いです。また、クロス型といって、反対側から音をもってきてきく場合にも使います。たとえば、左側がきこえないのに、常に左側から話しかけられる人(タクシーの運転手など)は、左側のめがねのフレームにマイクをおいて、フレームの中にワイヤを通して右側のイヤホンに入れます。もちろん、右側の耳には直接外部の音も入ってきます。

用途や目的によって適する種類がある

通常、補聴器を選ぶとすれば、まず耳かけ型か耳穴型のどちらかになると思います。

耳かけ型はいろいろな機能に対応し、電池の寿命が長いなどのメリットがあります。どんな人にも対応しますので基本として考えたら良いと思います。

ただ、最近の補聴器では耳穴型ともに、それぞれの欠点を補うようになってきていますので、最終的的には好みの問題となります。

すぐに使いたい場合

すぐに使いたい場合の補聴器の種類は耳かけ型かポケット型がおすすめです。

耳穴型は通常、オーダーメイドですので注文してから手元に届くまで早くて一週間ほどかかることが多いです。

水や汗に強い補聴器

一般的に、耳かけ型は汗に弱かったのですが、最近では防水タイプの補聴器が出てきています。

装着が簡単

最も簡単に装着できる種類の補聴器はポケット型です。耳穴型でもCICやITCと呼ばれる種類のものは、耳にぐっと入れるだけですので装用はラクなことが多いようです。

耳かけ型は耳にかける動作が加わりますので、少し難しくなります。耳穴型でもITEと呼ばれる大型のものは装用にコツが必要で、慣れるのに時間がかかる場合もあります。

簡単に使える

ポケット型が最も操作が簡単です。普通の補聴器を使うことが困難な人でも、ポケット型ですとイヤホンを耳に入れるだけで使え、本体サイズが大きいため、ボリューム調整もつまみを見ながら回すことができるなど、だれでも扱うことができます。

軽度難聴

耳をふさがないオープンタイプの耳かけ型補聴器がよいと思います。音のこもり感がなく、快適に使えることが多いです。

ボリュームなどの調整をしたい

耳かけ型補聴器だと、通常ボリュームを調整するつまみが付いています。耳穴型でも大きめのサイズであれば付けられないことはないのですが、小さなものはリモコンを使用することになります。

電池が長持ちする

耳かけ型補聴器だと、大きめの電池を使えますので電池が長持ちします。

ただし、耳かけ型でも通信機能などを使う種類は電気を消耗しますので、比較的早く電池がなくなります。